Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber : pourquoi votre COMEX doit tout relier

Quand un COMEX se réunit, il parle déjà de risques.

Il discute tensions géopolitiques, ruptures de la chaîne d’approvisionnement, aléas climatiques et risques financiers ou commerciaux.

Ces sujets entrent directement dans les revues de risques, les plans stratégiques et les arbitrages budgétaires.

Ils menacent clairement le business, la croissance et la réputation de l’entreprise.

En revanche, le risque cyber arrive souvent à part.

On le cantonne à un rapport RSSI, à une slide IT ou à un comité technique.

Pourtant, Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber forment aujourd’hui un système de risques complètement connecté.

Si vous les séparez dans la gouvernance, vous acceptez une vision partielle du risque global.

Pourquoi le risque cyber reste encore à part

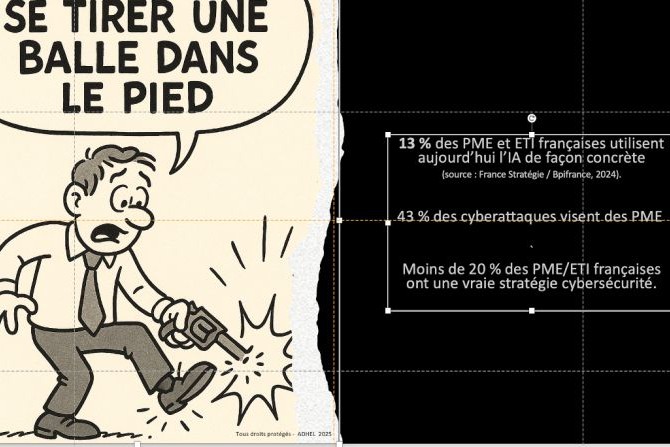

Dans beaucoup d’organisations, le risque cyber garde une image :

-

trop technique, réservée aux équipes IT ou sécurité ;

-

trop complexe, avec un vocabulaire difficile à suivre ;

-

trop éloignée des décisions de terrain et des scénarios business.

Ainsi, le sujet remonte dans des comités dédiés, loin du COMEX.

On le réduit à des projets de conformité, des mises à jour ou des outils techniques.

De ce fait, le COMEX voit surtout la cyber comme un centre de coûts, rarement comme un levier de résilience.

C’est un problème, car Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber obéissent à la même logique : ce sont des risques stratégiques capables de :

-

interrompre l’activité,

-

dégrader la confiance des clients,

-

engager la responsabilité des dirigeants.

COMEX et cybersécuritéGéopolitique, climat, supply chain et risque cyber : un système de risques connectés

Le risque cyber ne vit plus en silo. Au contraire, il accélère ou amplifie les autres crises.

1. Géopolitique et risque cyber

Dans un contexte de tension géopolitique :

-

le profil de vos filiales à l’étranger attire davantage l’attention ;

-

certains secteurs d’activité deviennent des cibles pour des raisons économiques ou politiques ;

-

des fournisseurs situés dans des zones sensibles se retrouvent en première ligne.

Des attaquants exploitent ce contexte pour lancer des actions de :

-

sabotage (arrêt de production, indisponibilité de services) ;

-

pression (ransomware pour bloquer vos opérations) ;

-

décrédibilisation (vol ou exposition de données).

Ainsi, ignorer le lien entre géopolitique et risque cyber revient à sous-estimer une partie essentielle du risque global.

2. Climat, énergie et vulnérabilité des systèmes

Les épisodes climatiques majeurs et les tensions sur l’énergie perturbent aussi le numérique :

-

certains sites physiques deviennent inaccessibles ;

-

des systèmes d’information passent en mode dégradé ou en urgence ;

-

la disponibilité des équipes techniques baisse fortement.

Dans ces conditions, des systèmes fragilisés, des équipes sous pression et des procédures mal maîtrisées ouvrent une surface d’attaque idéale.

Un acteur malveillant peut alors profiter de cette situation.

Ainsi, Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber se rejoignent : une crise climatique ou énergétique peut devenir plus grave lorsqu’une attaque cyber la suit ou l’exploite.

3. Supply chain : vos partenaires comme point d’entrée

La supply chain concentre désormais une part importante du risque cyber :

-

un prestataire d’infogérance peu mature en sécurité ;

-

un éditeur de logiciel compromis ;

-

un partenaire logistique qui subit une cyberattaque.

Dans ces cas, l’attaquant s’appuie sur un maillon plus faible pour remonter progressivement vers votre système d’information.

Lorsque la supply chain se tend, le risque augmente encore : moins d’alternatives, plus de dépendances et davantage de pression sur les délais.

Ne pas intégrer le risque cyber dans les réflexions supply chain revient donc à piloter la continuité d’activité avec une carte incomplète des vulnérabilités.

Ce qui se passe quand le risque cyber reste en bout de couloir

Quand le COMEX traite encore le cyber à distance, plusieurs dérives apparaissent.

1. Des décisions stratégiques prises avec une vision partielle du risque

Le COMEX prend des décisions majeures sur la base de :

-

analyses géopolitiques structurées ;

-

cartographies climatiques et énergétiques ;

-

modélisations financières détaillées.

Pourtant, le risque numérique associé reste parfois flou, voire implicite.

Concrètement, cela conduit à :

-

lancer des projets structurants avec un niveau d’exposition cyber sous-estimé ;

-

signer des contrats critiques sans exigences minimales de cybersécurité pour les partenaires ;

-

faire des choix technologiques qui créent des dépendances difficiles à gérer en cas de crise.

2. Une responsabilité des dirigeants engagée, mais peu anticipée

Un incident cyber majeur :

-

peut arrêter l’activité pendant plusieurs jours ou semaines ;

-

peut exposer des données sensibles (clients, salariés, partenaires, R&D) ;

-

peut déclencher des sanctions, des enquêtes ou des contentieux.

Les dirigeants se trouvent attendus sur la préparation, la détection, la réaction et la communication.

Si Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber ne sont pas pensés ensemble, la question surgit très vite en cas de crise :

“Pourquoi ce scénario n’avait-il pas été anticipé au niveau de la gouvernance ?”

3. Un RSSI exposé, mais sans réel support

Dans ce contexte, le RSSI :

-

porte seul une partie du risque ;

-

reste en première ligne lors des incidents ;

-

peine à faire passer certains arbitrages : budgets, priorisation de projets, exigences vis-à-vis des partenaires.

Le fossé se creuse alors entre :

-

ce que le COMEX croit avoir couvert,

-

et ce que les équipes opérationnelles perçoivent comme réellement exposé.

Quand le risque cyber atteint le même niveau que les autres risques stratégiques

La bonne nouvelle, c’est que cette situation peut évoluer.

Vous n’avez pas besoin de transformer le COMEX en comité technique pour y parvenir.

1. Le COMEX parle “business impact”, pas “patch management”

Lorsque le risque cyber rejoint le niveau des autres risques stratégiques, le discours change.

Le RSSI présente alors :

-

des scénarios concrets : arrêt de production, impossibilité de facturer, blocage logistique, atteinte à la réputation ;

-

des impacts chiffrés : jours d’arrêt, pertes de revenus, pénalités contractuelles, coût de remédiation.

Ainsi, la discussion ne tourne plus autour du “niveau de sécurité”, mais autour de la capacité de l’entreprise à encaisser un choc numérique dans un contexte déjà tendu, qu’il soit géopolitique, climatique ou lié à la supply chain.

2. Les arbitrages intègrent enfin le cyber risk management

Progressivement, les décisions d’investissement, de transformation ou de partenariat :

-

intègrent une analyse conjointe : Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber ;

-

incluent des critères de cybersécurité pour les partenaires critiques ;

-

s’accompagnent de plans d’actions pour ramener le risque à un niveau acceptable.

La cybersécurité devient alors une variable stratégique, et non plus seulement une ligne de coût à optimiser.

3. La préparation à la crise devient un réflexe, pas un projet ponctuel

Les organisations les plus matures :

-

organisent régulièrement des exercices de crise cyber avec le COMEX ;

-

testent des scénarios combinant géopolitique, climat, supply chain et risque cyber ;

-

clarifient à l’avance qui décide quoi, dans quel délai et sur la base de quelles informations.

Cette préparation crée un véritable réflexe de gouvernance : les crises ne se gèrent plus en silos, mais comme un ensemble de risques interconnectés.

Comment faire évoluer concrètement votre gouvernance ?

Pour passer à l’action, vous pouvez engager plusieurs chantiers très concrets :

-

Intégrer le cyber au registre des risques stratégiques, au même niveau que les risques géopolitiques, climatiques et supply chain.

-

Demander au RSSI une présentation orientée “business impact” plutôt que “liste de projets techniques”.

-

Inscrire à l’ordre du jour du COMEX un point dédié : “Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber : cartographie croisée des risques”.

-

Lancer un premier exercice de crise cyber croisant au moins deux dimensions (par exemple, crise géopolitique + attaque sur un fournisseur).

-

Renforcer les exigences vis-à-vis des partenaires et fournisseurs, en intégrant des clauses cyber dans les contrats et appels d’offres.

Et maintenant : où siège vraiment le risque cyber chez vous ?

En résumé, Géopolitique, climat, supply chain et risque cyber ne forment plus quatre dossiers séparés.

Ils constituent les pièces d’un même puzzle : celui de la résilience globale de votre organisation.

Alors, une question simple, mais directe :

Aujourd’hui, dans votre gouvernance, le risque cyber siège vraiment à la même table que les autres risques…

ou reste-t-il toujours en bout de couloir, dans un comité à part ?